Uganda. La risposta di fratel Elio

In mezzo a faide e massacri, Elio Croce ha ricostruito un popolo, semplicemente servendolo. Le voci di chi lo ha conosciuto. Da Tracce di febbraioÈ quasi tutto scritto nella polvere rossa che ricopre la vecchia Toyota Land Cruiser, incrociatore di terra, rimasta parcheggiata sotto una tettoia del St. Mary Lacor Hospital, Gulu, nel Nord dell’Uganda abitato dagli Acholi. Quanta strada in quella polvere, infiniti chilometri nella savana. Questo fuoristrada ha fatto da ambulanza per i malati di ebola e per i feriti di guerre e faide intestine; da scuola bus per gli orfani della St. Jude Children’s Home; da carro funebre per le famiglie che non avevano i soldi per portarsi a casa il morto; da taxi gratuito per donne affardellate come bestie da soma. È quasi tutto scritto nel cuscino per il mal di schiena rimasto lì sul sedile, nel cappellino nero Cat abbandonato sull’altro sedile, nel rosario appeso allo specchietto retrovisore – perché non c’era viaggio che non iniziasse con la preghiera.

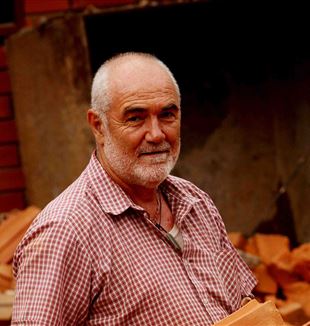

Mal di schiena, cappellino e rosario erano di fratel Elio Croce, comboniano laico, un grande uomo di Dio con il cuore di un bambino, che accoglieva tutti e sapeva far tutto. Guidava un vecchio fuoristrada, non una Aston Martin: ma guardatelo in fotografia se non è tale e quale Sean Connery.

Buon samaritano e costruttore di cattedrali. Il samaritano si è fatto carico sempre dei più bisognosi che incontrava: orfani, feriti, mutilati, disabili, malati. Mai una volta che si sia tirato indietro. Neanche quando lo chiamavano per seppellire, con grandissimo rischio per la sua incolumità, i morti ammazzati dalle feroci soldataglie in guerra e abbandonati in giro come carcasse di cani. Il costruttore ha edificato reparti ospedalieri, magazzini, scuole, orfanotrofi, impianti di irrigazione, un oleificio e, da ultimo, proprio una bellissima chiesa, dando lavoro e insegnando a lavorare. Detto preferito: «Chi non vive per servire non serve per vivere». Considerava ogni impresa e ogni opera non come propria, ma della Provvidenza. Con un metodo di verifica semplicissimo: se l’opera è della Provvidenza andrà avanti; altrimenti, finirà.

Brother Elio, sopravvissuto ai massacri e all’ebola, è stato portato in cielo dal Covid l’11 novembre 2020, a 74 anni, cinquanta dei quali vissuti in Uganda.

Montanaro di nascita (a Moena, in Trentino) e di temperamento (poche parole, scorza da burbero e cuore buono), gli innesca la scintilla della vocazione l’attrattiva che suscitano in lui i racconti dei missionari. Prende il diploma di perito (come tanti dei giovani artefici della crescita economica dell’Italia negli anni Sessanta) e impara l’inglese in Inghilterra per prepararsi alla missione. Che inizia nel 1971 a Kitgum, periferico e malandato territorio acholi, come responsabile tecnico dell’ospedale. Proprio a Kitgum inizia a fine anni Settanta una presenza di volontari di CL, soprattutto medici di Varese, da cui si è sviluppato il movimento in Uganda. Nel 1986, Elio è destinato a Gulu, città più grande, 150mila abitanti, a 100 chilometri da Kitgum. Qui assume la direzione tecnica del St. Mary Lacor Hospital, creato dai coniugi Piero e Lucille Corti, che anche grazie a lui è diventato il più importante e avanzato ospedale del Nord del Paese.

Le tappe della sua vita sono scandite da altrettanti “sì” alla provocazione della realtà, alle circostanze che gli sono venute addosso. Quando giunge a Gulu, divampa la guerra civile. Un giorno, da un campo profughi lo avvertono che i ribelli hanno fatto massacri e rapito donne e bambini, per farne schiavi sessuali o soldati. Lui si mette in viaggio e, in una vasta radura, si imbatte nell’orrendo spettacolo di sessanta donne massacrate insieme ai loro bambini a colpi di bastone. Sedici sono ancora vive. Le porta in ospedale, otto si salvano. L’ospedale “di eccellenza” diventa rifugio per gli sfollati, scampati ai rapimenti e agli stupri. Alle prime ombre della sera, migliaia di bambini vengono anche da dieci chilometri di distanza per dormire in questo ricovero più sicuro. Ripartono al mattino: pendolari della notte, night commuter, li hanno definiti. «Siamo arrivati a ospitarne fino a trentaduemila in una notte», ha ricordato fratel Elio in un’intervista, «un tappeto umano steso in ogni spazio, verande, portici, prato, tettoie...». E ogni sera alle 20, lui fa recitare il Rosario a tutti: di qualsiasi etnia o religione, pregano insieme la Madonna per la pace.

Un’altra forte provocazione giunge ad Elio da Bernardette, una donna acholi, vedova, che sin dal 1982 si mette a raccogliere orfani: della sua etnia, ma anche di quelle avverse. E per questo è rispettata. Bernardette chiede a Elio di aiutarla a costruire dei ripari, degli alloggi. Elio dice “sì” e viene su l’orfanotrofio, che chiamano “casa”, dimora di una famiglia: St. Jude Children’s Home.

Nel ’92 Bernardette muore e brother Elio si trova una pesante eredità, non voluta. Ancora dice “sì”, e se la prende sulle spalle. L’opera oggi ospita 90 bambini, 20-30 disabili, in casette e alloggi che Elio ha fatto costruire, ognuna delle quali ne accoglie mediamente otto, con una care giver, cioè una mamma non naturale ma che per il resto è mamma a tutti gli effetti.

Poi è sorta la scuola per questi bambini, e anche per quelli dei villaggi vicini. Solo alle elementari sono 450. E poi c’è la Farm, buoni ettari di terreno con coltivazioni che, se anche non danno chissà quali profitti, alleggeriscono i costi della Casa, danno lavoro e offrono formazione professionale.

A raccontare l’epopea della carità che è stata la vita di brother Elio non basterebbe la Treccani. E allora lasciamo parlare i testimoni.

Josephine Ogweda, vice-direttrice della St. Jude Children’s Home: «Siamo cresciuti seguendo quest’uomo da sempre in cammino, mai stanco e con un cuore disponibile ad accogliere chiunque: la sua presenza paterna si imponeva a tutti».

Anna Rita Corciulo, program manager dello stesso orfanotrofio: «Per chiunque fratel Elio è stato un testimone dell’amore di Dio. L’incontro con lui suscitava la stessa domanda: “Come mai è così? Da dove gli viene il dono di sperare e trattare gli altri sempre secondo carità?”».

Alfred Opiyo, 35 anni, ingegnere, ha una ferramenta a Gulu: «Mio padre fu assassinato che avevo 5 anni. Un giorno mi dissero di un fratello comboniano che aiutava gli orfani, a patto che studiassero. Decisi di andare a incontrarlo. Avevo 14 anni. Era lunedì 13 dicembre 1999 e quella mattina, davanti a casa sua, c’era tanta gente che voleva parlargli. Ci ascoltò tutti e a tutti diede un lavoro da svolgere o un aiuto. Ho ancora in mente le sue parole: “La tua vita è come un uovo nelle tue mani: sei tu che devi prendertene cura. Non c’è nessun onore per la pigrizia”».

Martin Oyat, ex ragazzo della St. Jude, oggi responsabile del magazzino e del reparto macinatura della Farm: «Mi è capitato di discutere e quasi litigare con lui. Non mi ha mai tenuto il broncio, era sempre pronto a riabbracciarmi. Mi ha educato a essere chi sono oggi: sono diventato catechista e, in piena pandemia, ho deciso di sposarmi».

LEGGI ANCHE: «Io e don Giussani», confessioni di un preside

Patrick Onencan, invece, soffre di una grave forma di artrite reumatoide che da anni lo costringe a letto: «Per alleviare i miei dolori, Elio mi aiutava con l’acquisto di farmaci, bendaggi e alimenti. In cambio mi chiedeva di offrire la mia malattia per la conversione a Gesù del mondo intero. Sapendo della mia devozione a san Pio da Pietrelcina, mi ha comprato un piccolo televisore da dove seguo i momenti di preghiera. Da lui ho imparato a vivere perdonando e amando».

Vito Schimera, chirurgo al Lacor Hospital, due figli nati a Kitgum: «Elio era la personificazione dell’essere “come bambini” nel senso evangelico. Di tutto si stupiva. Non ci sarebbe stata la sua capacità costruttiva, se non ci fosse stato il bambino all’origine. Era affascinato da Il brillìo degli occhi di Julián Carrón e ne aveva volute delle copie da diffondere».

Samuele “Sasa” Rizzo è nato nel ’78 a Kitgum, ha una moglie ugandese e due figlie nate a Gulu. «Ho avuto il privilegio di dieci anni di amicizia. Prendere il caffè con Elio la domenica dopo Messa. Guardarlo stare coi bambini, quando facevamo caritativa all’orfanotrofio. Ero alle prime armi in tutto, e lui è stato un riferimento per la mia vocazione personale e professionale. Vedevo in atto una carità – un amore inspiegabile, se non per l’amore a Cristo – che desideravo imparare».

Poi, la pandemia. Brother Elio passa la primavera indenne. Ma in autunno Seve (Matteo Severgnini, direttore della Luigi Giussani High School di Kampala), riceve un messaggio di Elio: «Ho fatto il test del Covid. Sono positivo. Grazie a Dio». Come sarebbe a dire grazie a Dio? Seve capisce solo dopo, quando si riprende dallo sbalordimento: «La grandezza di Elio non era nella capacità di costruire, ma nella volontà di obbedire».

A novembre, per Elio arriva la strettoia finale e gli ultimi due suoi messaggi sono stati: «Abbandonato alla Sua santa volontà» e «Totus tuus». E così tutto è compiuto, e tutto è chiaro. L’ha ben espresso quell’uomo acholi che, alla Messa di suffragio, ha detto: «Se uno dovesse chiedermi come è possibile seguire Cristo oggi, per me la risposta sarebbe facile: seguendo un uomo come Elio».