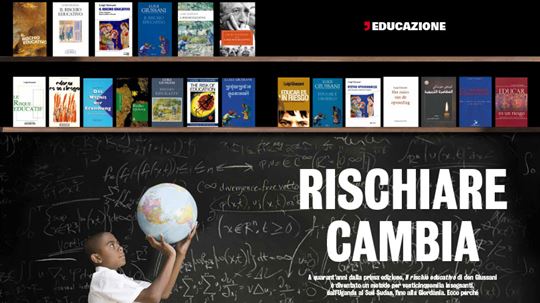

Rischiare cambia

A quarant’anni dalla prima edizione, Il rischio educativo di don Giussani è diventato un metodo per venticinquemila insegnanti, dall’Uganda al Sud Sudan, fino alla Giordania. In un articolo di Tracce di maggio si capisce perchéKampala, 2002. Kizito e Robert insegnano in una high school privata. Hanno incontrato CL da qualche tempo, e seguono la Scuola di comunità. Ma in classe i conti non tornano: la scuola, l’educazione, è concepita solo come una lezione frontale, dove nessuno ha a cuore gli studenti, dove l’unica preoccupazione è che imparino a memoria, anche a suon di botte. Ma come si traduce l’esperienza del movimento in classe? «Troviamoci a leggere Il rischio educativo di don Giussani», è la proposta che si sentono rivolgere da Clara Broggi e Giovanna Orlando, due Memores Domini in Africa per seguire alcuni progetti in ambito educativo di Avsi, ong italiana.

«Fu, di fatto, il nostro primo “corso” di formazione sull’educazione. Da lì ad arrivare all’ultimo nato, in ordine di tempo, con i dirigenti del Ministero dell’istruzione della Giordania, abbiamo incontrato più di 25mila persone in tutta l’Africa». A parlare è Mauro Giacomazzi, mantovano, a Kampala dal 2007 per Avsi, lui che ha visto nascere e crescere il Permanent Centre of Education, che oggi si chiama Luigi Giussani Institute for Higher Education, e per cui lavora tutt’oggi: «Una para-università, dove formiamo insegnanti e dove organizziamo corsi per il loro aggiornamento. Sempre avendo come faro quel libro». Ovvero, il percorso educativo in cui don Giussani, per la prima volta nel 1977, sintetizzò la sua esperienza di docente ed educatore. «L’educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di rapportarsi con il reale», scriveva il fondatore di CL, parlando di un cammino, in cui allievo e maestro sono chiamati a mettersi in gioco con tutta la loro libertà.

«Parole vive oggi, quarant’anni dopo», aggiunge Giacomazzi pensando al suo ultimo viaggio in Giordania, poche settimane fa, «chiamato attraverso Avsi a tenere un corso su materie molto tecniche al Ministero dell’istruzione. Mi aspettavo i soliti funzionari, e invece c’era tutta la dirigenza. Ho fatto una presentazione di quello che facciamo, del Rischio educativo, e poi dei temi che avrei affrontato. “Ci interessa la prima parte. Non vogliamo perdere quello che ci hai raccontato all’inizio, è quello che serve”, mi hanno risposto». Alla fine del corso, in pratica solo sul percorso di don Giussani, una dirigente esperta dell’ambito psico-sociale, velo in testa, si avvicina a Mauro e gli prende la mano: «Musulmana, la mano a un uomo... Mi ha ringraziato, dicendomi che aveva imparato moltissimo del suo mestiere». Ora il Ministero ha deciso di inserire il corso tra i moduli per la formazione dei suoi insegnanti.

Ma per capire la vicenda giordana serve tornare al 2002, quando Kizito e Robert chiedono di allargare quei loro incontri ai colleghi. «Un piccolo training interattivo sul libro, con materiali visivi e film ad accompagnare temi come “tradizione”, “autorità”, “verifica personale”, “libertà”...». Nel 2005 il Pontificio Consiglio Cor Unum appoggia l’iniziativa e i corsi aumentano. «E anche Avsi decise di sostenere e “usare” i nostri corsi nelle loro attività», racconta Mauro. Ma serviva strutturarsi meglio. Da qui, l’idea del Permanent Centre of Education (Pce), «un centro che avesse come scopo il comunicare a tutti la sfida che don Giussani pone nel Rischio educativo con la citazione del teologo austriaco Jungmann, cioè di un’educazione come “introduzione alla realtà totale”».

«L’educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di rapportarsi con il reale», scriveva il fondatore di CL, parlando di un cammino, in cui allievo e maestro sono chiamati a mettersi in gioco con tutta la loro libertà

Nel gennaio del 2009 si parte. «Un budget di poco più di 5mila euro. Eravamo io, Clara e altri due “facilitatori”, con una struttura nuova di zecca, non lontana dalle rive del Lago Vittoria». Unica assente, Giovanna, morta di tumore l’anno prima.

Una rivoluzione, rispetto all’idea dell’insegnare africana. «Ma non solo. In queste società manca l’idea del valore della persona». La stessa professione dell’insegnante, spesso malpagata, è considerata poco dignitosa. «Invece, prima di approfondire tecniche di insegnamento, tu inizi a far capire a chi insegna che il bambino che hai di fronte ha gli stessi tuoi desideri, il tuo stesso valore. E che educare non è inculcare, come recitano i documenti programmatici del Ministero, ma che è far fiorire, far emergere la persona». Tutt’altro che scontato. «A volte dobbiamo partire dal perché è importante fare l’appello. Pochi lo fanno, ed è difficile che un professore sappia il nome dei suoi allievi», spiega Mauro.

Il Pce continua a crescere negli anni. E non solo a Kampala. In Sud Sudan, appunto, nella Facoltà di Educazione dell’università della diocesi di Juba, la Saint Mary. O nel campo profughi di Dadaab, nel Nordest del Kenya, al confine somalo, per formare insegnanti musulmani, nell’ambito di alcuni progetti Avsi. E poi Congo, Myanmar, Ruanda...

«Siamo sempre andati dietro a quello che accadeva», dice ancora Mauro. Proprio come quando la vita del Pce incrocia due nuovi “fattori”. Da una parte la domanda di tante donne del Meeting Point di Kampala, associazione nata intorno a Rose Busingye, infermiera di CL che accoglie e aiuta le donne malate di Aids: desideravano una scuola dove i loro figli potessero crescere facendo la stessa esperienza che vivevano loro. «Dall’altra, avevamo bisogno di un posto dove dare continuità e carne a quello che facevamo al Pce», aggiunge Giacomazzi: «Per imparare noi stessi sul campo, avere dei feedback e sperimentare cose nuove». Nasce da qui, nel 2010, la Luigi Giussani, una primary e high school nel quartiere di Kireka, con oltre mille studenti.

«Prima di approfondire tecniche di insegnamento, tu inizi a far capire a chi insegna che il bambino che hai di fronte ha gli stessi tuoi desideri, il tuo stesso valore. E che educare è far fiorire, far emergere la persona»

«Don Giussani proprio nel Rischio educativo dà una definizione di “problema”: dal greco, “qualcosa che sta di fronte”. È la sfida che viviamo. Passo per passo, cerchiamo di rispondere alle sollecitazioni della realtà, partendo dall’esperienza che facciamo nelle classi». Questo succede con la Luigi Giussani. Ma non solo. Anche con altre realtà, nate nell’esperienza del movimento, come le scuole di Nairobi in Kenya, o in Nigeria. «È la strada per trovare nuove metodologie didattiche o approcci inediti alle materie. Ma sempre per costruire il rapporto educativo come lo intende Giussani. La didattica, la scuola diventano strumento per raggiungere il cuore di un ragazzo».

A un certo punto anche il Ministero ugandese si accorge del Pce e ne apprezza il lavoro. «Ci hanno chiesto di accreditarci come istituto per la formazione di insegnanti e di cambiare nome, suggerendoci loro, avendo visto che il centro era dedicato a lui, il nome di don Giussani», dice Mauro. Era il terzo livello: la primaria, la secondaria e ora anche il livello universitario, con dei corsi per diventare professori: «Perché formarli solo quando saranno già al lavoro?».

«I nostri studenti della Luigi Giussani sono felici di andare a scuola, si impegnano con ottimi risultati, e cambiano anche le loro famiglie»

E così si arriva all’oggi. Con un budget notevolmente cresciuto, 17 operatori tra formatori, amministrativi e personale vario. Con il sostegno di Avsi e di altri partner, tra cui la Notre Dame University negli Stati Uniti. «E con corsi e progetti in tutta l’Africa. Abbiamo anche iniziato a produrre ricerche per studiare i risultati del nostro approccio sui ragazzi: scolastici, ma anche umani. E su come anche la fede può incidere. È un’evidenza: i nostri studenti della Luigi Giussani sono felici di andare a scuola, si impegnano con ottimi risultati, e cambiano anche le loro famiglie. Sono più aperti, più impavidi nell’affronto di tutto, carattere difficile da trovare negli africani, più spesso annichiliti nelle loro domande fin da piccoli». Se ne è accorto anche un benefattore americano, in visita in Uganda per finanziare dei progetti: «Non ho mai visto ragazzi con così tanta passione nel raccontare di quello che fanno, di sé e della loro scuola».

Qualche anno fa furono contattati da un ente benefico di Washington. «Ci incontrammo, approvarono il finanziamento, ma poi non si fecero più sentire». Per due anni Mauro e i suoi “usano” quella donazione. Poi, quasi a sorpresa, l’ente invia una rappresentante. «Era di origini africane. Noi avevamo preparato una piccola presentazione al primo piano, ma non c’era corrente per l’ascensore. E lei era disabile». Spostano tutto di sotto. La faccia imbronciata della signora, risentita per i contrattempi, piano piano si trasforma. Fino a commuoversi: «Sa, Mauro, quando si parla di educazione in Africa, io piango perché tutti pensano che non esista una speranza. E invece oggi l’ho vista», gli ha confidato la donna.

«Quando tocchi il cuore della gente, non sai cosa può accadere», racconta ancora Mauro. «Porto con me le parole di un’insegnante all’indomani di un corso, in Sud Sudan. Mi raccontò che la sera prima, mentre rientrava, aveva visto suo figlio, cinque anni, correre come un matto a casa. Mi ha detto: “Sapeva che se fosse arrivato dopo di me lo avrei picchiato. E invece l’ho visto e gli ho detto di tornare pure a giocare. Che lo avrei chiamato per la cena. Lui obbediva perché aveva paura. E invece io vorrei che mi amasse”».