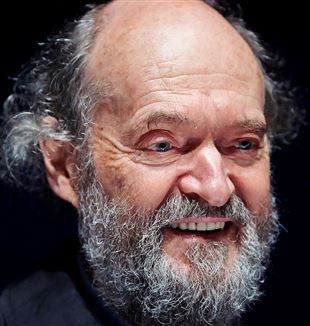

Arvo Pärt, il Premio Ratzinger al "compositore teologo"

È tra gli autori più eseguiti al mondo. E la sua è per la maggior parte musica sacra. È uno dei paradossi nel nostro tempo. Che cosa dice alla musica, e alla Chiesa, il genio di questo ortodosso estone la cui «unica fonte di ispirazione è Gesù Cristo»?Quando si ha l’occasione di incontrare Arvo Pärt, magari osservandolo da lontano, la sensazione è quella di incontrare un monaco. E non è un caso, forse, che il compositore estone dica che la sua «unica fonte di ispirazione è Gesù Cristo». Quando poi l’orecchio attento si mette in ascolto di una sua opera - l’iniziale Tabula Rasa oppure il celebre Stabat Mater -, lentamente si scopre fuori e dentro di sé (ed attorno agli strumenti e alle voci) una vastissima eco di esperienze ed emozioni artistiche, tutte ricondotte ad una sacralità immensa, vigorosa e dolente, tangibile e vibrante: siamo nell’oggi o siamo in un altro tempo? E le immagini che si rincorrono sono quelle del mondo e della vita, delle icone e dei volti, del sacro e del quotidiano, del cielo stellato e del cuore che batte, dei cori gregoriani e della monodia russa, come in uno dei film indimenticabili di Andrej Tarkovkskij.

Ebbene: proprio a questo esploratore del suono, della partitura e del silenzio pullulante di vita viene assegnato il prossimo 18 novembre il Premio Ratzinger, un riconoscimento che a Roma viene attribuito solo a chi riesce a cogliere con acutezza le infinite variazioni e dissezioni del dialogo tra l’uomo e Dio nel tempo presente. Il premio, nato nel 2011, è stato assegnato per il 2017 anche al teologo cattolico Karl-Heinz Menke e al filosofo luterano Theodor Dieter, quasi a simboleggiare una radice unica che riunisce in modo inafferrabile queste tre forme presenti del cristianesimo.

Che il premio vada a “non cattolici” non è una novità e neppure una sorpresa, visto che già nel 2013 il riconoscimento era andato al reverendo professor Richard A. Burridge, biblista inglese decano del King’s College di Londra e sacerdote della Comunione Anglicana. La sorpresa, semmai, emersa a fine settembre nel giorno dell’annuncio del premio da parte di padre Federico Lombardi e del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura è stata proprio quella che circonda la portata simbolica che ha guidato la scelta su Arvo Pärt. Con il Premio Ratzinger al compositore estone la Chiesa sembra dire: «Egregi compositori, guardate alla vicenda umana di Pärt, alla sua fioritura artistica avvenuta con la conversione all’ortodossia». Il compositore estone ricevendo il Premio diviene un musicista a cui la teologia implicitamente attribuisce un ruolo e le sue partiture vengono considerate prodotti non solo d’arte, ma anche di cultura teologale, capaci cioè di dire qualcosa sul divino e sulla relazione dell’uomo con Dio.

Già insignito del dottorato honoris causa dal Pontificio Istituto di Musica Sacra e nominato da Benedetto XVI membro del Pontificio Consiglio della Cultura nel dicembre del 2011, Arvo Pärt (classe 1935), ha una vita che si svolge su un doppio registro tra vita e arte, poderosamente intrecciate come in un contrappunto. Ortodosso per conversione, dopo gli anni giovanili vissuti a cavallo tra luteranesimo, interesse per il socialismo e studio delle basi delle teorie dodecafoniche, seriali ed atonali, Pärt ha iniziato a comporre sulla traccia di Webern, Schönberg e Nono. L’esordio con Nekrolog (1960), seguito dal Collage su B-A-C-H e dalle prime Sinfonie, esprime però già in Pärt una radicale riflessione attorno alle forme sperimentali, fino alla sorprendente manifestazione del Credo (1968), partitura travolgente e carnale come un capolavoro di Michelangelo, in cui serialità, tradizione ortodossa e influenza bachiana entrano a far parte di un nuovo linguaggio sonoro, richiamando per altro su di lui quelle attenzioni pericolose del potere sovietico e della sua censura che lo costringeranno poi a scappare a Vienna nel 1980 con la moglie Nora e i figli.

Subito dopo il Credo, Arvo Pärt si chiude in un lungo periodo di silenzio. Si tratta di un ritiro artistico e spirituale coinciso con la conversione all’ortodossia, il disinteresse verso le forme delle avanguardie dodecafoniche e con la riscoperta della figura di Cristo, della forza delle icone, dell’ispirazione millenaria della coralità religiosa. E allora a partire dalla metà degli anni ‘70 fiorisce il corpus delle opere mature di Pärt: l’immenso e dolente Stabat Mater, il rigoglio delle variazioni di Fratres (dove gli interpreti cambiano, pur rimandendo saldo il percorso espositivo), la ricchezza corale e sinfonica delle composizioni evangeliche, che rispettano rigorosamente il testo biblico, dal Magnificat alle Beatitudini, dal Miserere alla Passio Domini, passando per altre opere laiche e sinfonie sempre caratterizzate da un’epos in cui contemporaneo e religioso non possono fare a meno l’uno dell’altro e in cui la grandezza di J.S. Bach è sempre luce e faro.

Il tutto lo ha portato lontanissimo dai suoi contemporanei colleghi, e l’ha immerso in quella sensibilità che lo accomuna pur nella differenza di linguaggio e di ambiente, al già citato Tarkovskij, regista a cui Pärt ha dedicato alla fine degli anni Ottanta la sua Arbos, composizione nata sulle suggestioni naturali delle immagini del cineasta russo. Creatore di un metodo sonoro, il “tintinnabuli”, che concepisce la creazione musicale come figlia del risuonare delle campane, Pärt ha navigato tra minimalismo e silenzio, diventando uno dei compositori prescelti dal cinema colto contemporaneo. Di lui è stato detto che a partire dal 2011, è stato «il compositore vivente più eseguito al mondo» e che «dagli abissi del silenzio ha radicalmente riformato il linguaggio musicale del nostro tempo». Pärt di fronte a tutto questo tentativo di definirlo si schernisce e tace, visto che nelle rarissime interviste rilasciate negli ultimi quattro decenni continua a sottolineare di non aver «nulla da dire con le parole: se parlassi troppo, poi non avrei più nulla da dire con il mio linguaggio d’elezione, che è la musica».

Ma, si diceva, il premio a Pärt ha una valenza simbolica. La “crisi” della classica contemporanea nel suo rapporto con il sacro è una evidenza. Alcuni anni fa aveva suscitato un certo dibattito un articolo pubblicato da Michael Berkeley (nipote di Benjamin Britten) sul Guardian. Berkeley, anch’egli compositore, si era interrogato su quali fossero i motivi per la scomparsa delle musica sacra sullo scenario culturale britannico e si era domandato quasi citando T.S. Eliot: ma sono i musicisti ad aver abbandonato la Chiesa, oppure è accaduto l’esatto contrario? Dopo l’assegnazione del Premio al compositore estone le cose cambiano e la domanda è chiara: la classica contemporanea può fare a meno del confronto (magari dolente) con il divino? E la Chiesa può fare a meno della vera musica? Non quella che occhieggia alle melodie sanremesi, ma quella che viene dall’autentico confronto con la storia e con il proprio cuore?

Per questo il Premio ad Arvo Pärt è un riconoscimento alla grandezza di un artista indiscutibile, ma anche e soprattutto un invito a chi la musica non solo l’ascolta, ma anche la compone. Perché la musica ha bisogno di maestri, di tradizioni, di autenticità e soprattutto di grandezza vissuta con coraggio. E la Chiesa ha bisogno di una cultura non beghina, timida, indistinta e ritirata, bensì ricca, contagiosa e capace di nuova e indiscutibile voce.