Pilinszky. Un invito a decifrare il Destino

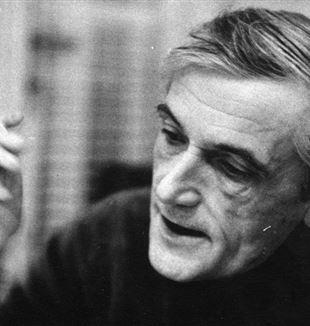

Battito della vita, cassa di risonanza dell'esistenza. Ovvero, vocazione. Questa la poesia per l'ungherese János Pilinszky. A cent'anni dalla nascita, breve viaggio nella sua storia e nei suoi versiRicorre quest’anno il centenario del poeta ungherese János Pilinszky, che nasce a Budapest il 27 novembre 1921, da madre tedesca e padre polacco.

Vive con grande riserbo la sua vita privata, sotto il regime comunista totalitario e ateo, dove professare la propria fede o farla “trasudare” dalla poesia significa, da una parte, la censura e l’isolamento, ma, dall’altra, una testimonianza intensa e dirompente che supera la Cortina di ferro.

Frequenta la scuola degli Scolopi, dove termina gli studi secondari, e poi la facoltà di Filosofia all’Università Pazmany Peter, dove segue i corsi di storia dell’arte e letteratura ungherese, ma li deve abbandonare nel 1944 a causa della guerra.

Fin dagli anni della fanciullezza, si accosta alle opere di Endre Ady, Babits, Kosztolànyi, tra i più grandi poeti del primo Novecento ungherese. Il periodo della maturità è accompagnato da altri tre poeti della seconda generazione: Jòzsef, Illyès e Weoeres. È influenzato dagli scritti di Simone Weil, scrittrice francese nata a Parigi nel 1909, che si convertì al cristianesimo nel 1938.

Pilinszky muore nella capitale magiara nel 1981.

Monito

E allora forse in questi tuoi giorni

potrai annunciare le uniche cose

meritevoli di essere annunciate.

Scrivano,

allora forse non ti sarai aggirato quaggiù inutilmente

La poesia per Pilinszky è vocazione, cioè risposta a una chiamata, e interroga il lettore sulle questioni fondamentali della vita e del destino di ogni individuo che sia alla ricerca del significato della propria esistenza e del mondo.

Per lui la poesia è il battito della vita, è la cassa di risonanza della sua esistenza.

Metronomo

Misura il tempo,

ma non il nostro tempo,

il presente immobile delle schegge,

i gradi del ponte levatoio,

la neve del patibolo invernale,

il silenzio dei sentieri e delle radure,

nel supporto del frammento

la promessa del Dio Padre.

Nel 1970 pubblica il libro Nagyvarosi Ikonok (Icone di metropoli) con sui si impone definitivamente all’attenzione del pubblico e che raggruppa tutte le sue poesie precedenti: 1945 Trapéz és Korlat (Trapezio ed asse d’equilibrio); 1959 Harmadnapon (Il terzo giorno). Si tratta del primo periodo poetico, le cui parole sono una denuncia della condizione umana, dell’angoscia che attanaglia il cuore che si smarrisce di fronte agli interrogativi della vita, del dolore provocato dalla vicinanza dell’altro. Il messaggio delle poesie Per tutti i secoli dei secoli e Agonia cristiana è valido per il passato, il presente e il futuro, come squarcio riassuntivo di questa prima produzione letteraria.

Per tutti i secoli dei secoli

Aspetto se mi fai aspettare, vado se mi guidi,

questo è il mutismo del pudore che mi resta,

non mi sentiresti comunque, se parlassi,

è meglio far tacere i miei frequenti lamenti.

Sopporto e m’arrabatto docilmente:

come Isacco non lo chiese al padre, neppure io lo chiedo,

perché mi torturi, faccio senza parole,

da servo obbediente, ciò che mi resta da fare.

Alla mia amarezza comunque non c’è risposta:

perché mi hai dato da mangiare, se non a sufficienza?

Perché mi hai accecato in tanti giorni chiari,

se il tuo splendore non può essere il mio sole?

Dopo la mia morte nel tuo grembo eterno,

allora mi lamenterò di quanto mi hai fatto,

tra le tue braccia finalmente mi sfogherò nel pianto,

un pianto forte, irreprimibile!

Mai mi hai amato, neppure un attimo,

se anche mi hai dato da mangiare, mai hai dato te stesso,

piangerò per tutti i secoli dei secoli perché

ho patito molto il freddo per te e per me!

Singhiozzo con te senza poter finire,

man mano che mi stringi sempre più veemente,

man mano che ti stringo sempre più forte,

sempre più felice ed infelice.

La vita è un nascere e un morire, ma l’intervallo è costituito da un compiersi interiore e pieno di drammaticità del destino dell’uomo, in attesa del compimento finale, della felicità eterna, è una agonia perenne.

Agonia cristiana

Con le sue brezze, con i suoi fiumi

quanto è ancora lontana l’alba!

Indosso la camicia e l’abito.

Abbottono la mia morte.

Pilinszky ha sperimentato la guerra e i campi di concentramento e la sua sensibilità ha registrato la sequenza allucinante dei fatti di quel periodo, in cui si è trovato a svolgere la parte del protagonista, come soldato ungherese a guardia dei lager di sterminio nazisti. L’intento del poeta non è innanzitutto di denunciare il nazismo, ma di leggere il destino eterno della persona che in quel particolare frangente della storia si è espresso in un’umiliazione del genere umano, in un peccato storico, per cui si sono avuti dei sofferenti e dei tormentatori.

La poesia Harbach 1944 è l’immagine filmica di un gruppo di prigionieri che trainano un carro, con sopra tutta la cruda realtà della sofferenza e della contraddizione, ma non si nota mai una disperazione o una ribellione. Anche l’immagine della morte nell’ultima strofa non è una immagine tragica, ma il pacificante e concreto fatto di «fiutare la mangiatoia del cielo» dove finalmente i prigionieri potranno sfamarsi, nutrendosi di amore e di giustizia.

Harbach 1944. A Gabor Thurzo

Li rivedo ancora e ancora,

la luna splende e una stanga si allunga

e attaccati ad essa uomini

tirano un carro immane.

Tirano il carro che cresce

insieme alla notte crescente,

polvere, fame e tremito

spartiscono i loro corpi.

Portano La strada e la contrada,

i campi di patate freddolosi,

ma di tutto non sentono che l’onere,

del paesaggio il peso.

Solo il caduco corpo del loro vicino,

che quasi si accolla al loro,

mentre in vive stratificazioni

barcollano l’uno nella peste dell’altro.

I villaggi li scansano

e le porte si mettono in disparte,

la lontananza è venuta loro incontro e

bloccata fa dietro front.

Guardano barcollando immersi fino alle ginocchia

nel nero rumore rasoterra

dei loro zoccoli di legno,

come fosse invisibile fogliame secco

Ma il loro busto appartiene già al silenzio.

Immergono i volti nell’alto,

fissi come se fiutassero

le lontane mangiatoie del cielo.

Perché ad accoglierli è già pronta,

come un recinto che apra

con violenza le sue porte,

spalancata fino ai cardini, la morte.

Il passato per Pilinszky non è un ricordo, è sempre una presenza che “esige il suo cuore”: così in sintesi la bellissima poesia Prigioniero francese. Anche qui sembra di assistere ad una scena dal vivo: questo prigioniero che si trascina in un angolo e, dopo aver controllato che intorno non ci sia nessuno, si mette a mangiare una rapa rubata. Visibile è l’incontro tra il piacere di mangiare e il disgusto dei sensi, ormai disabituati al cibo: tremendo conflitto corporale, simbolo di quello spirituale, che attanaglia lo stesso poeta.

Prigioniero francese

Potessi dimenticare solo lui, quel francese che vidi

verso l’alba davanti alla nostra baracca

e dietro il folto della siepe

strusciare furtivamente quasi raso terra.

Scrutando intorno, rivolse lo sguardo indietro

e quando finalmente trovò un nascondiglio sicuro:

poteva godere della preda interamente!

Qualunque cosa accadesse, di lì non si sarebbe mosso.

Ed addentò e masticò la rapa,

che riuscì a rubare sotto i cenci.

Mangiò la rapa cruda, ma nella gola

appena scese giù un boccone ne seguì un altro;

e sulla lingua quel dolce cibo

si è incontrato con il ribrezzo e il piacere,

come si incontrano nella loro incontentabile estasi fisica

i felici e gli infelici!

Solo quel corpo e quella scapola tremante

le mani tutta pelle e tutte ossa,

il palmo che si incollava sulla bocca,

dandole da mangiare, mangiando essa stessa!

La disperata e arrabbiata vergogna degli organi

acerbamente accaniti gli uni contro gli altri,

che anche l’estrema solidarietà

devono toglierla a se stessi!

Quella sua gamba che era rimasta digiuna

della mugulante gioia animalesca, restando rattrappita

e stava accovacciata sotto il piacere

e il tormento del corpo!

E quel suo sguardo-----potessi dimenticare!

E mezzo soffocato continuava a sbafare

ancora e ancora, non importa che cosa,

qualsiasi cosa pur di mangiare, questo e quello, se stesso!

Perché continuare? Le guardie vennero a prelevarlo;

era fuggito dal campo vicino.

E come allora io vado errando

tra le ombre dell’orto di casa.

Guardo gli appunti e cito:

«Potessi dimenticare solo lui, quel francese…»

E dalle orecchie, dagli occhi, dalla bocca,

il ricordo violento sale, mi investe e mi grida:

«Ho fame!». E sento subito

la fame immortale che

quel misero da tempo non sente più

e che un terreno nutrimento non toglie più.

Egli di me si nutre! Ed è sempre più affamato!

Ed io sempre meno gli basto!

Si sarebbe una volta accontentato di qualsiasi cibo:

ora esige già il mio cuore.

Tutto lo scandalo storico dell’esperienza della guerra fa ripercorrere all’uomo le stazioni della Via Crucis. Qui è l’umanità innocente che porta la croce, ma questo è il cammino obbligato che essa deve percorrere per arrivare alla resurrezione.

Il terzo giorno

Rintronano i cieli di cenere,

stormiscono all’alba a Ravensbrueck gli alberi.

E le radici sentono la luce.

E s’alza il vento e risuona il mondo.

L’uccisero, sì, i vili mercenari

e il cuore, sì, gli cessò di battere.

Il terzo giorno vinse la morte.

Et resurrexit tertia die.

Nel suo saggio Il destino della immaginazione creatrice nella nostra epoca, Pilinszky afferma: «La nostra fede non può rimanere in nessun modo estranea di fronte a quella debolezza mortale alla quale solo il Dio della sconfitta può offrire rimedio, quella sconfitta umana, pubblica, nella quale quasi originariamente era compreso il corrispettivo divino della resurrezione dall’intimità incomparabile». La pace è essenzialmente il toccare con mano “il corrispettivo della resurrezione”, è sentirsi vincitori quando agli occhi di tutti sembriamo dei vinti.

Nell’altro importante saggio dal titolo In luogo di una Ars poetica, Pilinszky scrive: «Il Dio esiliato dietro i fatti, di tanto in tanto, intride di sangue il tessuto della storia. La macchia che vi lascia è infinitamente insignificante ed è problematico se mai riusciremo a scoprirla. Se è possibile fare una distinzione, il silenzio sopravvenuto tra noi non interessa tanto la poesia, ma impegna lo stesso poeta, esigendo la totalità della sua vita e non è possibile non rispondere a questo invito anche a costo dell’ammutolimento definitivo e completo».

Le nuove poesie pubblicate - nel 1972 Szalkak (Schegge), nel 1974 Végkifejelt (Esito finale), nel 1975 Tér és kapcsolat (Spazio e contatto), e nel 1976 Krater (Cratere), che raccoglie tutta la sua produzione poetica dal 1940 al 1975 - sono l’espressione di un ulteriore periodo che, entro la medesima struttura di pensiero e di visione del mondo, si avvicina, si può dire, alla pace. Le poesie diventano più semplici e sempre più globali. Anche il linguaggio si fa più semplice perché ha da riferire su sofferenze comuni.

L’uomo quaggiù

L’uomo quaggiù è poco per l’amore.

Basta che nel più profondo intimo nutra gratitudine

per questo, per quello; insomma per tutto.

In realtà ci sono due parole che conosco,

le due parole del peccato e della preghiera.

La prima mi appartiene.

L’altra è incollocabile.

È sempre presente la coscienza della caduta morale dell’uomo (il peccato gli appartiene), per cui questi non è capace di amare con Verità; è sufficiente che sia grato per ciò che vive, anche dei fatti banali che prendono importanza solo se vissuti nella preghiera: nella domanda incessante che ogni gesto, ogni azione sia ricondotta all’unità tra l’uomo e l’uomo e l’uomo e Dio. La preghiera è incollocabile perché non è una invenzione, una scoperta o l’esito del comportamento dell’uomo, ma è portata nel mondo dalla iniziativa di Dio.

Non troviamo più la veemenza o l’obiettività cruda di prima, ma è come se il poeta ripercorresse la storia vissuta ed esprimesse giudizi con altre parole e con più tranquillità.

Quello che ho fatto all’inizio…

Quello che ho fatto all’inizio, l’ho continuato a fare fino alla fine.

Come il forzato, che tornato

al suo villaggio, continua a tacere,

seduto senza parole davanti al suo bicchiere di vino.

Si conferma che il suo interessamento profondo e vero al destino delle persone e del mondo è sempre lo stesso, è sempre intento a scorgere “le macchie” lasciate da Dio sul tessuto della vita.

Ma è ben cosciente che tutto ciò che l’uomo vive ubbidientemente è avviato verso l’esito finale, verso ciò di cui già adesso è possibile sperimentare la caparra, l’anticipo, “il corrispettivo divino della resurrezione”.

Di grado in grado

Come il nulla appiana

Le fosse dell’agonia,

come il paesaggio dopo una bufera di neve

si acquieta e ritrova la strada di casa,

in qualche modo così si forma, si organizza

di grado in grado il dialogo tra l’uomo e Dio,

tra lo sfacelo e il nascere.

János Pilinszky trova il compimento di tale caparra o almeno comincia a sperimentarlo, riconoscendosi appartenente a un Destino più grande di lui, quello dell’Amore di Dio per ogni uomo.

Prima di…

Non so molto dell’avvenire,

ma vedo davanti a me il giudizio universale.

Quel giorno, quell’ora

sarà l’esaltazione della nostra nudità.

Nella moltitudine non ci si cerca l’un l’altro.

Il Padre riprende la croce,

come una scheggia,

e gli angeli, animali dei cieli,

girano l’ultima pagina del mondo.

Diremo: ti amo,

ti amo tanto. E nella ressa improvvisa

il nostro pianto libererà ancora una volta il mare,

prima di sederci a tavola.

(CSEO – collana La via dell’ambra – ha pubblicato nel 1983 la traduzione con testo a fronte della maggior parte dei suoi versi, dal titolo: Pilinszky poesie. Per richiedere una copia scrivere a lanuovaagape@gmail.com)