Tagore. Il tuo amore ancora attende il mio amore

I versi del poeta di Calcutta, morto il 7 agosto 1941, ci dicono che in ogni gesto o incontro c’è «un’eco profondissima». Ritratto di un uomo che «si accorge di essere di fronte al suo Creatore» (da "Tracce" di luglio/agosto)Esistono uomini che sanno spalancare porte, capaci di creare varchi tra la nostra vita e tutto ciò che di grandioso e misterioso ci ruota intorno.

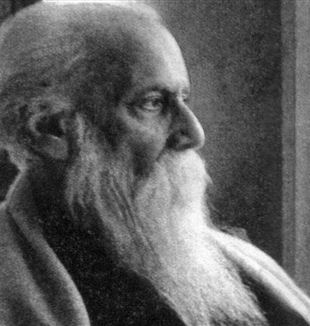

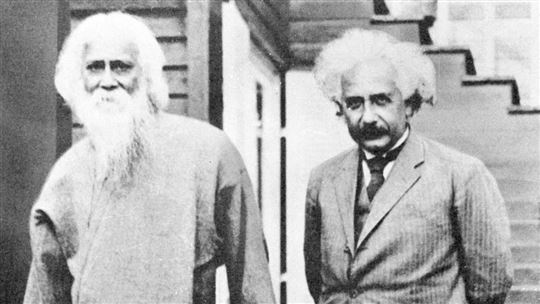

Rabindranath Tagore, nato a Calcutta nel 1861 e ivi morto nel 1941, è stato un artista a tutto tondo; rinascimentale nella curiosità verso tutte le discipline; politico nel concepire il gesto artistico come un’offerta che non può non tenere conto di alcune istanze sociali ineludibili; religioso, profondamente religioso, nel porsi dentro la vita con quello stupore innamorato che trasforma la poesia in gesto di puro ringraziamento.

Qualcuno lo definirebbe un grande poeta mistico, ma qualsiasi aggettivo quando si tratta di poesia è inutile, pleonastico. Soprattutto quando ha a che fare con la ricerca di senso.

Di famiglia ricchissima, il padre, e il nonno prima di lui, diedero vita a commerci con l’Europa che riguardavano soprattutto i grandi giacimenti minerari sparsi in tutta l’India, ma non furono solo i possedimenti a dargli prestigio, entrambi erano molto attivi in ambito culturale e religioso. Il nonno fu tra i fondatori di un movimento spirituale, di stampo sincretico, che fuse elementi del monoteismo occidentale con la tradizione Indù. Il padre, invece, oltre alle attività imprenditoriali, ragguardevoli, fu un apprezzato intellettuale e filosofo.

Tagore è un crocevia di culture contrapposte, iniziò scrivendo in bengalese per poi abbracciare la lingua inglese che gli avrebbe permesso di essere uno dei poeti più apprezzati in ogni angolo di mondo. Amato da Pound ed Eliot, Premio Nobel nel 1913 per «aver fatto del suo pensiero poetico, espresso con le sue stesse parole inglesi, una parte della letteratura dell’Occidente». Il più occidentale dei poeti orientali, dunque, ma non solo questo.

Nello sguardo di Tagore, che fu anche drammaturgo e musicista, pittore e filosofo, convivono cristianesimo e islamismo, panteismo e induismo, la sua produzione è sterminata, dalla tradizione orale alle novelle, ai romanzi, ai testi filosofici. Senza dimenticare le arti visive.

Ma su tutte le lingue, somma di ogni altra lingua, la poesia, la sua compagna prediletta. Poesia di compassione e stupore, dove il dolore degli ultimi e la melodia del cosmo si fondono in un canto d’amore verso il creato.

Come in questo testo, paradigmatico, estratto dalla raccolta Ghitangioli, che Luigi Giussani cita ne Il senso religioso. Qui visione e slancio lirico diventano tutt’uno.

«In questo mondo coloro che m’amano

cercano con tutti i mezzi

di tenermi avvinto a loro.

Il tuo amore è più grande del loro,

eppure mi lasci libero.

Per timore che io li dimentichi

non osano lasciarmi solo.

Ma i giorni passano

l’uno dopo l’altro

e Tu non ti fai mai vedere.

Non ti chiamo nelle mie preghiere

non ti tengo nel mio cuore,

eppure il tuo amore per me

ancora attende il mio amore»

Un amore che ancora attende il mio amore. Un amore campione di libertà.

Talmente grande da non temere di essere dimenticato, negato, ripudiato. Tagore intuisce nell’amore orizzontale, quello tra simili, un’obbedienza che rischia di tradursi in costrizione, possesso, una diminuzione della libertà.

E poi c’è l’amore che vive al termine della libertà totalmente vissuta, sperimentata, entro una forma d’obbedienza che è traguardo naturale della libertà stessa.

Perché l’obbedienza innamorata verso chi ci ama profondamente è gesto di libertà finale. Diviene gesto di salvezza.

Tagore è un predatore che cerca in ogni anfratto di esistente un’obbedienza da servire con la sua libertà, non vuole vagabondare senza traguardo, senza meta. Quello è altra cosa rispetto alla libertà. Quello è randagismo. Consumarsi al di fuori di un cammino, senza traguardo alcuno.

Lui cerca un amore umanissimo e al contempo sovrumano. Che non ha bisogno di tenere avvinto, che non preme, ma che si nutre dell’esperienza umana totalmente vissuta, un approdo di senso definitivo.

Sentirsi chiamati da questo amore sovrumano, riconoscere in ogni gesto, incontro, un’eco profondissima, che chiede di essere inseguita, risalita, come un fiume sino alla sorgente.

Questo amore sovrumano non possiamo dimenticarcelo, possiamo far finta che non esista, possiamo non dargli ascolto, ma c’è, seminato dentro ogni gesto di gratuità e d’amore. Un invito a fare di quel gesto il principio del viaggio.

Nelle due avversative, nei due eppure, c’è tutto lo stordimento di un uomo che si accorge di essere di fronte al suo Creatore, di essere di fronte al Padre di ogni grandezza. È lo stupore del figliol prodigo che si ritrova nell’abbraccio del proprio genitore, nuovamente accolto, mai abbandonato. Atteso. Appunto.

La veglia del padre è gesto clamoroso nel suo silenzio assoluto.

Sa che ogni parola, tentativo, sarebbe inutile. Il figlio, quel figlio, tornerà solo dopo aver sperimentato la sua vita, dopo aver oltrepassato la soglia del piacere ed avervi trovato il nulla. Tornerà da uomo. Oppure non tornerà mai più. Ma niente gli farà interrompere la sua veglia.

«Eppure il tuo amore per me/ ancora attende il mio amore».

I due versi finali non risolvono la scena, semmai la sospendono. Perché l’abbraccio tra Padre e figlio resta inconsumato, di mezzo c’è l’orizzonte di questo mondo, una distanza incolmabile da vivi. Ma Padre e figlio possono guardarsi, promettersi.

L’ultimo verso si apre con un avverbio di tempo che nega il tempo stesso. Perché quell’ ancora ha la grandezza dell’infinito. Il tuo amore per me attenderà sempre il mio amore.

LEGGI ANCHE Verso il Meeting 2021. Figli tutti

Tagore ci porta per mano dentro un viaggio, come un amico ci descrive il luogo che ci aspetta alla fine del cammino. Il luogo dove libertà e salvezza, speranza e verità, saranno indistinguibili, il nostro mondo, quello definitivo, quello che stiamo popolando una generazione alla volta.