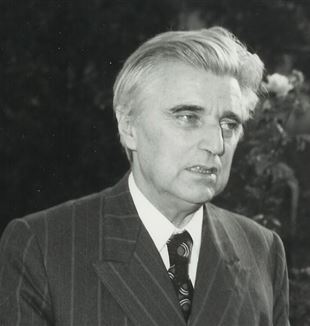

Enrico Medi. «L'uomo è più grande delle stelle»

Proclamato venerabile da Papa Francesco, ecco chi era il fisico e padre costituente originario di Porto Recanati. Persona di grande fede, considerava la politica un servizio e amava parlare ai giovaniFisico e padre costituente, originario di Porto Recanati, era un uomo di grande fede. «L’uomo non è fatto a cassetti: qui il fisico, là il religioso, il politico, il filosofo. L’uomo è uno ed ha delle cose una concezione unitaria: distinta, ordinata, armonica». Sono parole di un uomo che ha amato la vita a tutto tondo, l’ha esplorata sotto svariate angolature, un uomo che sebbene non sia ancora adeguatamente conosciuto ha dato un contributo straordinario al bene comune nel nostro Paese. Enrico Medi è stato scienziato, deputato, comunicatore, consulente diplomatico, dirigente di partito. Ma in tutto questo la nota dominante della sua vita, dentro e oltre i suoi successi, è la sua travolgente passione per Cristo, che ha risuonato vigorosa nei suoi gesti e nelle sue parole. Tanto che il 23 maggio scorso per decreto di papa Francesco il professor Medi, laico e padre di famiglia, è diventato Venerabile, compiendo così un passo importante verso il riconoscimento della sua santità.

Enrico nasce nel 1911 a Porto Recanati, a due passi dal leopardiano “colle dell'infinito” e all’ombra del santuario di Loreto. Trascorre l'infanzia tra le verdi colline di Belvedere Ostrense, dove respira a pieni polmoni la fede cattolica dei genitori e dei nonni. Fin da ragazzino la sua curiosità insaziabile e la sua precoce intelligenza destano meraviglia. Nel 1920 con famiglia si trasferisce a Roma, dove studia al liceo classico dei Gesuiti e a soli 16 anni inizia gli studi universitari in fisica. Nel 1932, all’età-record di 21 anni, si laurea alla Sapienza con un certo Enrico Fermi, discutendo una tesi sul neutrone, la particella elementare scoperta pochi mesi prima da James Chadwick e che tre anni dopo avrebbe dato il Premio Nobel al fisico inglese. Una decina d’anni dopo ritroviamo Medi all’Università di Palermo, alle prese con applicazioni avanzate di fenomeni elettromagnetici. I suoi risultati pionieristici su quello che oggi conosciamo come il “radar” vengono grossolanamente snobbati dal regime fascista dell’epoca, per poi essere ampiamente riconosciuti dalla comunità internazionale. Qualcosa di simile accade per le sue ricerche sulle fasce di particelle ad alta energia intrappolate nella magnetosfera terrestre: i risultati di Medi, inizialmente guardati con sospetto, furono pienamente confermati quindici anni dopo dall’astrofisico James Van Allen dell’Università dell’Iowa, grazie a misure dirette ottenute da uno strumento a bordo della prima missione spaziale americana.

La sua autorevolezza scientifica lo porta a ricoprire importanti responsabilità istituzionali, tra cui quella di direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di vicepresidente dell’Euratom. Ma non abbandona mai l’insegnamento e si dedica alla divulgazione scientifica con inesauribile energia. Tiene una serie di trasmissioni alla Rai e nel luglio 1969 partecipa alla memorabile diretta del primo sbarco sulla Luna con Tito Stagno. Ma la sua passione comunicativa è al fondo una testimonianza di che cosa significa guardare il mondo come segno del suo Creatore: «Dio è autore della natura e della rivelazione… La scienza indaga la natura con i mezzi che le sono propri. E man mano che la scienza procede, la fede ne riceve conforto» (dalla conferenza Fede e progresso scientifico). La sua contemplazione dell’universo si esprime in linguaggio poetico e al tempo stesso rigoroso, dando voce alla paradossale nobiltà della condizione dell’uomo nel panorama di un cosmo sconfinato: «Oh, voi misteriose galassie, voi mandate luce ma luce non intendete; voi mandate bagliori di bellezza ma bellezza non possedete; voi avete immensità di grandezza ma grandezza non calcolate. Io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza, prendo il moto e ne fo sapienza, prendo lo sfavillio dei colori e ne fo poesia; io prendo voi, oh stelle nelle mie mani, e tremando nell’umiltà dell’essere mio vi alzo al di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel Creatore che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare. L’uomo è più grande delle stelle. Ecco la nostra immensa dignità, immensa grandezza dell’uomo, della vita umana» (dalla conferenza Gli uomini e il cielo).

La fede per Enrico Medi è profondità di sguardo alla natura, tanto quanto passione per l’uomo. Durante la seconda guerra mondiale torna a Belvedere e nel 1943 è protagonista di un episodio che risulta emblematico della radicalità della sua immedesimazione con Cristo. Venuto a sapere che due uomini erano stati condannati alla fucilazione, si reca senza esitazione al comando di polizia di Jesi e offre la propria vita in cambio di quella dei condannati. Alla fine tutti e tre verranno risparmiati.

Quella stessa totalità di dedizione lo condurrà all’impegno sociale e politico. Dopo la guerra diventa deputato alla Costituente per la Democrazia Cristiana e si dedica alla promozione di politiche sociali. A Palermo promuove il “Censimento della sofferenza”, un’iniziativa volta a monitorare e alleviare le difficoltà dei più disagiati. Soffre l’onda della dilagante secolarizzazione e ne coglie lucidamente l’origine e la conseguenza: «Hanno deificato la libertà e nel suo nome hanno costruito l’immensa gabbia economica per un mondo di schiavi». D’altra parte riconosce nella protesta giovanile del 1968 il segno di un desiderio autentico, per quanto confuso, il sintomo di un bisogno di libertà. Non a caso in quegli anni gli interlocutori privilegiati dei suoi interventi sono le giovani generazioni: «Da una cosa Iddio vi protegga: dallo scetticismo, dal criticismo e dal cinismo... Guai se la giovinezza perde il canto dell’entusiasmo» (dalla conferenza Gli uomini e il cielo). Egli ha della politica un ideale altissimo, arrivando a paragonarla a una forma d’arte: «Essa è sapienza, equilibrio, fortezza, sanità, ma da tutto questo, se si unisce il senso lirico delle cose, nasce l’opera d'arte che affascina i popoli e costruisce la storia» (Citato in Maria Romana De Gasperi, “La politica come ascesi”, Avvenire, 10 aprile 2010). L’impegno sociale di Medi testimonia quell’inconfondibile gusto della gratuità che nasce dalla fede: «Cos’è la politica per un cristiano? È un servizio reso agli altri dimenticando sé stesso, una rinunzia ai propri interessi e alla propria vanità: è un’altissima missione davanti a Dio, un apostolato di proporzioni sconfinate» (in Biografia di Enrico Medi a cura di Vittorio De Marco).

LEGGI ANCHE - Il Papa ai movimenti: «Siate per la Chiesa»

La testimonianza pubblica di Enrico Medi si è giocata soprattutto in due ambiti, quello della scienza e quello della politica, entrambi decisivi nel determinare la mentalità del nostro tempo. Il suo esempio e i suoi giudizi lasciano tracce preziose che vanno seguite. L’amore a Cristo che ha investito la sua vita ha reso la sua ricerca scientifica una forma di contemplazione e il suo impegno politico una testimonianza di carità. In occasione dell’apertura della sua causa di canonizzazione monsignor Odo Fusi Pecci affermava: «Lo animava il senso della missione e noi ci chiediamo quale sia stata la missione dell’intera vita di Medi. Egli è stato un esempio vivente e propugnatore chiarissimo dell’armonia che regna tra la scienza e la fede, un’armonia che diventa in lui testimonianza di carità e di servizio, intelligente, competente, generoso, trasparente alla comunità ecclesiale e civile».